公認会計士・税理士の藤沼です。

公認会計士が監査法人から転職すべきタイミング・時期は、次のとおりです。

- 実務経験年数:3~5年目

- 年齢:25~35歳

なぜって?

公認会計士協会による公式アンケート結果で明らかになっているからです。

実務経験年数・年齢に関するアンケート結果

当該アンケートデータには、「会計士側の回答」だけでなく「採用企業側の回答」も反映されていますからね。

本記事では、監査法人から転職すべき「実務経験年数」「年齢」のほか、具体的にどの時期から転職活動に動き出すべきかについても考察し結論を述べます。

特に、今回初めて転職を考えている会計士の方には、非常に参考になるはずです。

ぜひ最後まで読んでください。

この記事で分かること

- 「実務経験年数5年以内」の会計士は、企業からの需要が最も大きい

- 「35歳以下」の会計士は、企業からの需要が最も大きい

- 近年はBIG4での働きづらさから、修了考査合格前に転職する会計士が増えている

- 賞与支給直後に退職するのが一番効率が良い

- ただし、「辞めたいと思った時」がベストなタイミングである

- 転職をする際は、必ず公認会計士に強い転職エージェントを使うべき

2014年 EY新日本有限責任監査法人 入社

2018年 東京共同会計事務所 入社

2019年 藤沼会計事務所 開業

2020年 アカウントエージェント株式会社 代表取締役

監査法人から転職すべきベストな時期・タイミング【アンケート結果】

監査法人から転職すべき時期・タイミングは、細かく次の5つの視点に分けられます。

- 実務経験は何年で転職すべきか(長期的視点)

- 何歳で転職すべきか(長期的視点)

- 何月頃に退職すべきか(短期的視点)

- 何月頃に入社すべきか(短期的視点)

- 何月頃に転職活動をスタートすべきか(短期的視点)

ここでは、まず「実務経験年数」と「年齢」の観点から、転職時期・タイミングを解説します。(短期的視点については後述)

実務経験年数|ベストなタイミングは3~5年目での転職

実務経験年数の視点では、3~5年目に転職するのがベストタイミングです。

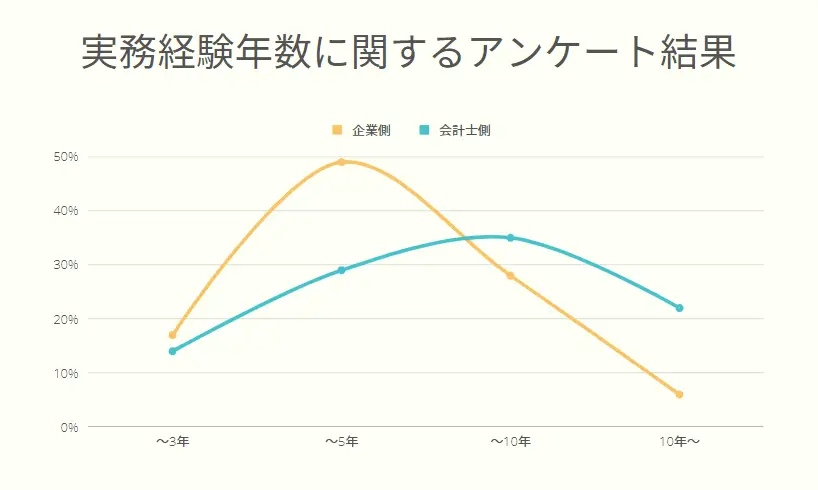

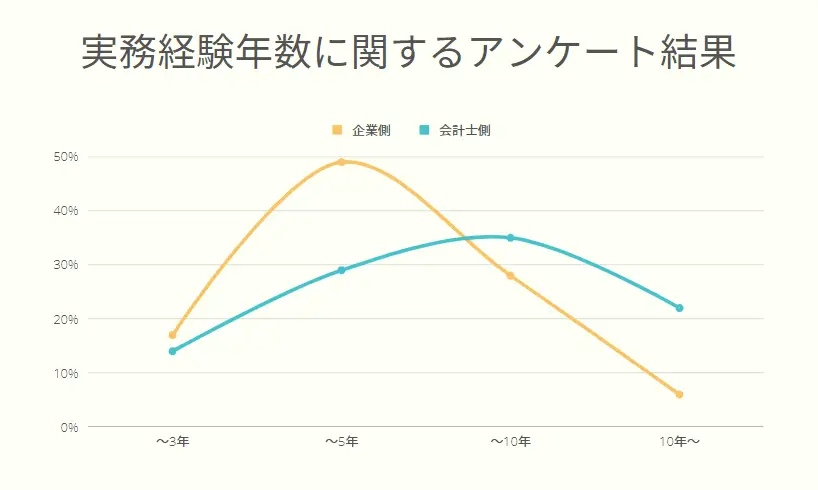

これは、日本公認会計士協会によるアンケート調査を見れば一目瞭然です。

当該アンケートでは、企業側「何年目を採用したいか」と、会計士側「何年目で転職したか」を知ることができます。

両者をまとめて1つのデータにしました。

結果は次のとおりです。

実務経験年数に関するアンケート結果

| 企業側 | 会計士側 | |

|---|---|---|

| ~3年 | 17% | 14% |

| 3~5年 | 49% | 29% |

| 5~10年 | 28% | 35% |

| 10年~ | 6% | 22% |

| 合計 | 100% | 100% |

- 企業側の採用ニーズが最も高まるのは3~5年目の時期。

- 5年目以降は、企業側の採用ニーズの方が小さくなる。

- 10年目を超えると、企業側のニーズが激減する。

上記のとおり、5年目までは企業側の採用ニーズの方が大きく、特に「3~5年」では企業側のニーズが最も高まっています。

一方、「経験年数10年」を超えると企業側の採用ニーズは一気に減少します。

この理由は、企業側が「オーバースペックである」又は「伸びしろがない」為と考えられます。

特に後者の理由は危険であり、たとえばBIG4においてシニアに滞留し続けた会計士は、転職市場で評価されなくなる可能性があることを示唆しています。

以上の結果から、会計士の転職にベストな実務経験年数は「3~5年」であり、10年を超えると危険であると結論付けられます。

ちなみに、私はEYを4年半で辞めてコンサルに転職しましたが、それでも「少し遅かったかな…」と感じました。

3年目と4年目では仕事内容がほぼ同様だったため、4年目に大きく成長が感じられなかった為です。

年齢|35歳までに監査法人から転職できると最も効率が良い

年齢の視点では、35歳までに転職するのがベストタイミングです。

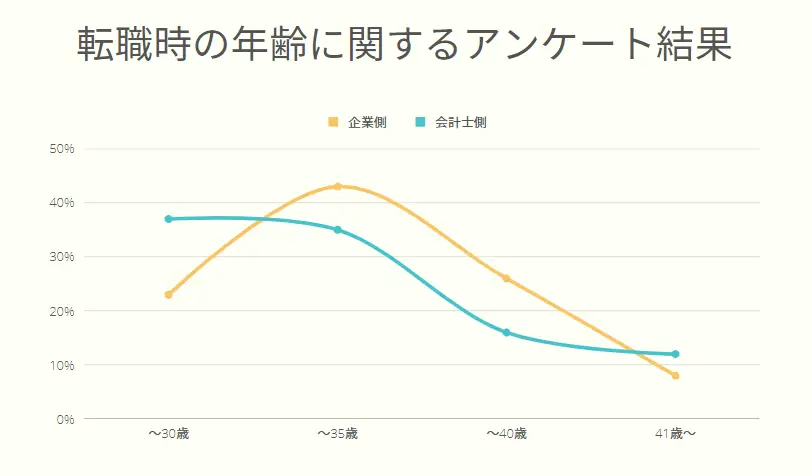

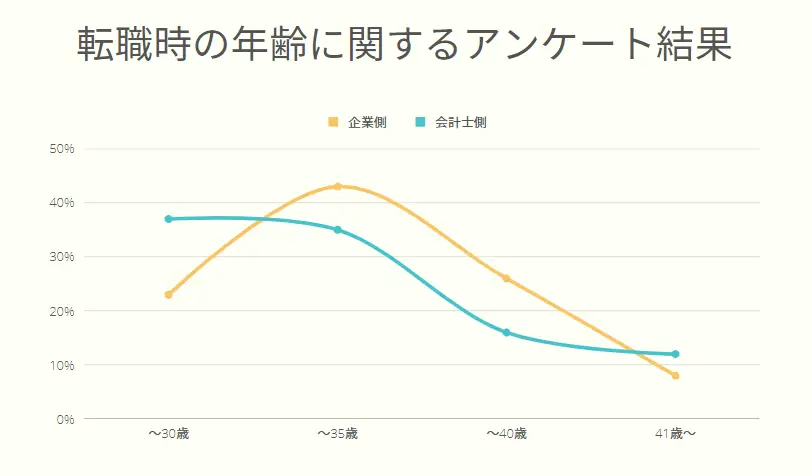

こちらも、日本公認会計士協会によるアンケート調査結果が参考になります。

結果は次のとおりです。

年齢に関するアンケート結果

| 企業側 | 会計士側 | |

|---|---|---|

| 30歳以下 | 23% | 37% |

| 35歳以下 | 43% | 35% |

| 40歳以下 | 26% | 16% |

| 41歳以上 | 8% | 12% |

| 合計 | 100% | 100% |

- 35歳以下を求める企業が最も多い。

- 35歳までに転職する会計士が多い。

- 40歳を超えると、企業側のニーズが激減する。

よく「35歳の壁」とか言われますが、これは公認会計士にも当てはまるようです。

上記アンケート結果を見れば明らかですが、35歳を超えると徐々にニーズが減り始め、40歳を超えるとニーズが激減しています。

よって、転職に最適な時期は35歳まで、遅くとも40歳までには転職すべきと結論付けられます。

なお、公認会計士の転職にベストな年齢・経験年数について、詳しくは次の記事で解説しています。

公認会計士が監査法人を「退職」する時期・タイミング

ここからは、もう少し短期的なタイミングの視点になります。

まずは「退職」に適した時期・タイミングについて、4つの選択肢を解説します。

一概にどの選択肢がベストとは言えませんが、視点として知っておくと便利です。

それぞれ解説します。

繁忙期に入る前に退職|ただし引き止めにあう可能性あり

「できれば繁忙期に入る前に辞めたい」という方も多いでしょう。(私もそうでした)

極論を言えば、3月末に退職することも可能です。

ただし、2月に入って急に「来月辞めます」というのは、揉めるケースが多いです。

会計士業界はとても狭いため、たとえば「転職先に前職の同僚が転職してくる」という事例もよくあります。

私も転職先にEY時代の同僚がいましたし、独立後、非常勤で勤務した中小監査法人にはEY時代の同期が3人もいました。

転職後に気まずい思いをしたくなければ、3月末(繁忙期直前)に辞める場合、半年くらい前までに退職を伝えておくのがベターです。

ただし、内定先の会社に入社時期の交渉をする必要がありますので、この点にも留意すべきです。(詳しくは後述)

繁忙期を終えた後に退職|最もオーソドックスな退職時期

チームメンバーに退職の意を伝えると、「繁忙期までは手伝ってほしい」と懇願されることがあります。

もちろん、法的には従う必要はありませんが、先述のとおり同僚との関係性が悪くなるリスクも多少考えられます。

穏便に監査法人を退職したい方は、繁忙期後(6月)に転職する選択肢もありですし、実際6月に退職する人は多いですよね。

また、6月末にボーナスを支給する法人も多いと思うので、「ボーナスを受け取ってから辞めれる」というメリットもあります。

ボーナスを貰った直後に退職|コストパフォーマンスは1番

金銭的な損失を避けたいのであれば、ボーナスを貰ってすぐ辞めるのがベストタイミングでしょう。

通常は6月及び12月(法人によっては9月も)が賞与支給月だと思いますので、その月の末日に辞めるのが効率的です。

ちなみに、私も6月末にEYを退職しました。

ただし、1つ注意点として「ボーナスの支給条件」を予め確認しておきましょう。

支給日に在籍していれば満額ボーナスが受け取れる、という認識の人もいると思いますが、組織によっては「賞与支給日後、〇〇日間在籍していること」といった条件が付されているケースがあります。

この場合、支給日直後に退職するとボーナスの返還義務が生じる可能性があります。

結構な額を損する可能性があるので、ボーナスをもらった直後に退職する場合は、給与規定を予め確認しておきましょう。

内定が出たら最短で退職|入社先としては一番助かる選択肢

私の周りで最も多いのが、最短(内定後1~2ヶ月)で辞めるケースです。

結局、転職先との入社時期の交渉で揉める可能性があるため、さっさと辞める人が多いようです。

転職時期が繁忙期直前でない限り、今の会社から反発を受けることはまず無いはずです。

まぁ「職業選択の自由」は日本国民全員に認められた権利ですので、そもそも反発すること自体おかしな話だと思いますが。

公認会計士が転職先に「入社」する時期・タイミング

次に 「入社」の時期・タイミングについて、その選択肢を解説します。

なお、「退職」と「入社」のタイミングは通常一致しますが、「退職」と「入社」のどちらに重きを置くかは好みの問題でしょう。

ご参考までに、私は「退職日」の方に重きを置き、EYの繁忙期後かつボーナス受給後(6月末)に退職をしました。

内定は1月に出ていたため、半年間待ってもらってから入社、という流れでした。(FAS業界は入社まで長期間待ってもらえるケースが多い)

同期入社の多い時期に入社|横の繋がりが形成できる

横のつながりを求める人は、同期入社の多い時期に入社すると良いかもしれません。

たとえば、各職種における同期入社を狙ったタイミングは、次のとおりです。

- 事業会社 :4月

- 監査法人 :2月

- 税理士法人:10月又は2月

事業会社であれば、新卒採用の時期に合わせると良いでしょう。

監査法人や税理士法人であれば、合格者の採用時期に合わせることになります。

※ 税理士は試験実施月の8月、または合格発表月の12月に就活をスタートする人が多いため、入社月が10月又は2月に集中する傾向があります。

繁忙期前または繁忙期後に入社|すぐに仕事を覚えることができる

企業の繁忙期前または繁忙期後に入社する、という選択肢もあります。

「早めに繁忙期を経験したい」場合には繁忙期前(1~2ヶ月前)に入社し、「1年かけて少しずつ業務を覚えたい」場合には繁忙期後に入社すると良いでしょう。

ただし、特に事業会社の場合、入社日をこちら側で決定できない(長くても1ヶ月先までしか待ってもらえない等)ケースが多いため、採用面接の時期を逆算しておく必要があります。

退職後に期間を空けてから入社|とりあえず辞めたい人向け

「退職後1ヶ月ほど期間を空けてから入社する」という選択肢もあります。

会社と入社時期が折り合わないケースの他、退職後「疲れたので少し休みたい」という理由により、自ら空白期間を作るケースです。

転職活動をしてみると分かりますが、私たち会計士にとって、多少の空白期間はマイナス評価をあまり受けません。

ただし、人によってはマイナスイメージを持つ方もいるはずですから、その後さらに転職をする場合にリスクになる(可能性がある)ことは事前に認識しておきましょう。

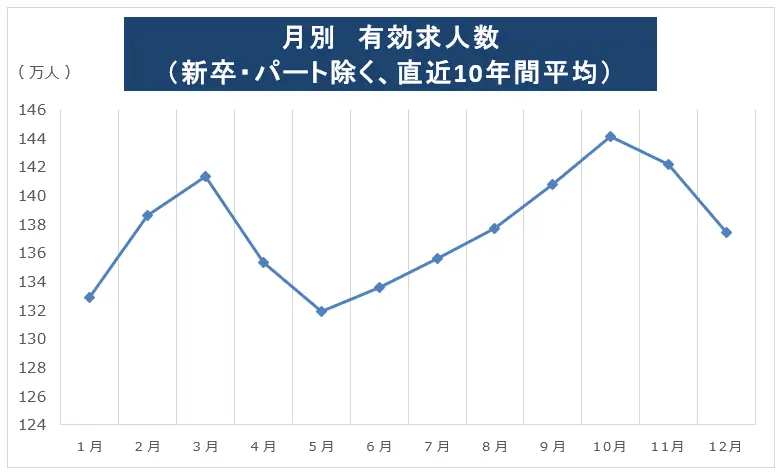

【参考】有効求人数が最も多いのは何月?

(2025年7月1日現在のデータ)

上記は、直近10年間における「月ごとの有効求人数推移」です。

新卒者やパート従業員の採用は除き、シンプルに「転職者」への求人数推移を示しました。

業種によって採用時期は異なりますが、一般的には2月~3月・9月~11月に求人数が増える傾向にあります。

逆に、1月と5月は求人数が最も少ない時期になるため、この時期に求人を探すのは非効率とも言えるでしょう。

しかし、MinとMaxの開きは9%程度であり、そこまで月を気にする必要はないかな…と感じます。

結局のところ、良い求人は季節など関係なくすぐに埋まってしまう為、「継続的に求人を入手し続ける」ということの方が大切です。

会計士が転職活動をスタートすべき時期・タイミング

現段階で、「退職・入社のタイミング」が想定できたら、次は転職活動をスタートすべきタイミングを考えるべきでしょう。

この逆算をするためには、そもそも転職活動にどの程度の期間必要なのかを知る必要があります。

そこで、転職活動の基本的な流れを記載しておきます。

以下は、転職活動を最短で進めた場合のスケジュール感です。

期間:1日~2日

登録は5分程度で完了します。

面談は1時間程度みておくと良いでしょう。

期間:2週間~3ヶ月

自己分析を行ったり、興味のある業界・企業へのリサーチに時間をかける必要があります。

監査法人以外の職種に転職する場合には、どんなに短くとも2週間は要するはずです。

期間:1週間

一般的に、第1志望~第5志望までの求人をピックアップし、1週間のうちにまとめて応募します。

これは、後の「内定承諾期間」をすべて同時期に合わせる必要があるからです。

期間:1週間~2週間

面接は1回で終わることもあれば、2回実施されることもあります。

面接が複数回実施される場合であっても、通常、全面接が1~2週間以内に終了します。

期間:1週間

多くの企業が内定承諾期間を「1週間」と決めています。

複数の企業から内定を貰えたとしても、内定承諾期間がズレていると、フラットに比較できなくなるため要注意です。

期間:1ヶ月~2ヶ月

最低でも退職の1ヶ月前までに、退職届を提出しなければなりません。

主査の引き継ぎ等も考慮すると、「2ヶ月」は見ておいた方が良いと思います。

期間:1日~1ヶ月

有休を消化する場合には、最終出勤日から2週間~1ヶ月程度空くでしょう。

この期間も逆算しておく必要があります。

というわけで、どんなに短くとも転職活動には2ヶ月かかります。

「半年程度かかる」という認識でいると、余裕をもって活動ができるはずです。

また、上記のスケジュールの中で最も時間がかかるのが「情報収集・自己分析」です。

監査法人以外の業界のことを知らない会計士は非常に多く、またキャリアの幅が非常に広いため、(良い意味で)情報収集に時間がかかるのです。

会計士の転職先については、公認会計士の転職先を全て見せます。【監査法人から、その先へ】で全て解説しているので、参考にしてください。

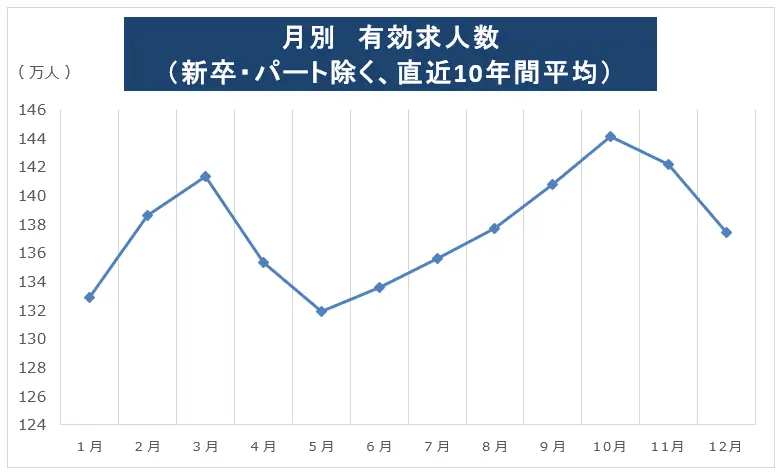

有効求人数が最も多いのは何月?

具体的に「何月から転職活動をスタートすべきか?」という問いに答えるため、有効求人倍率の高い時期を調べてみました。

上記は、直近10年間における「月ごとの有効求人数推移」です。

新卒者やパート従業員の採用は除き、シンプルに「転職者」への求人数推移を示しました。

業種によって採用時期は異なりますが、一般的には2月~3月・9月~11月に求人数が増える傾向にあります。

逆に、1月と5月は求人数が最も少ない時期になるため、この時期に求人を探すのは非効率とも言えるでしょう。

ただし、MinとMaxの開きは9%程度であり、そこまで月を気にする必要はないかな…とも感じます。

結局のところ、良い求人は季節など関係なくすぐに埋まってしまう為、「継続的に求人を入手し続ける」ということの方が大切だったりします。

9月~11月から転職活動をスタートするのがベスト?

とはいえ結論を付けるのであれば、9月~11月頃から転職活動をスタートできるのがベストでしょう。

なぜなら、求人数が非常に多い時期であり、また4月の繁忙期前に転職できるスケジュール感を想定できるからです。

9月から半年間使って転職活動を進めたとしても、2月末に退職→3月から入社できます。

(繁忙期前に辞めるスケジュールで動くため、早めに退職の意思を伝えることになりますが。)

ただし、先述したとおり良い求人はどんどん埋まってしまうため、敢えて9月~11月を待つ必要はありません。

転職を意識した時が、活動開始のベストタイミングです。

常に情報収集を続け、求人も入手し続け、本当に良い求人が来たときに応募するのが最も効率的でしょう。

そのためにも、早い段階で転職エージェントに登録しておくことが必要です。

公認会計士が監査法人を退職した後の選択肢

公認会計士が監査法人を退職した後の選択肢は、大きく14種あります。

- 経理

- 内部監査

- 経営企画

- ベンチャーCFO

- 大手監査法人(アシュアランス)

- 大手監査法人(アドバイザリー)

- 中小監査法人

- FAS

- 戦略コンサル

- 会計事務所

- 税理士法人

- 投資銀行

- PEファンド

- 非常勤になる

特に、最後の「非常勤」という選択肢を取る方が最近かなり増えています。

それもそのはず。

中小監査法人の非常勤は時給単価が非常に高く、しかも残業が比較的少ないからです。(最大で時給20,000円の求人があります)

シニアクラスでも年収1,000万は簡単に超えますし、頑張れば年収1,500万くらいならいけます。

監査法人を退職し、フリーランスの公認会計士として非常勤だけで生活をする方もいるくらいです。

もちろん非常勤には一定のリスクがありますが、全ての選択肢を見てから働き方を考えるべきです。

公認会計士におすすめの転職エージェント【比較表】

最後に、公認会計士にオススメの転職エージェントを比較形式でまとめて紹介します。

| マイナビ 会計士 | MS-Japan | ヒュープロ (Hupro) | レックスアド バイザーズ | ジャスネットキャリア | |

|---|---|---|---|---|---|

|  |  | |||

| 総合評価 | ( 10/10 ) | ( 8/10 ) | ( 8/10 ) | ( 7/10 ) | ( 7/10 ) |

| 求人数 | 約5,000件 | 約1,500件 | 約1,300件 | 約1,000件 | 約500件 |

| 対象年代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~50代 | 20代~30代 | 20代~30代 |

| 対応エリア | 関東 近畿 愛知県 静岡県 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |

| 設立 | 1973年 | 1990年 | 2015年 | 2002年 | 1996年 |

| 資本金 | 21億210万円 | 5億8600万円 | 2億2740万円 | 6000万円 | 3800万円 |

| 特徴 | 公認会計士限定 | 管理部門に強い | 会計事務所に強い | 士業全般向け | 会計税務全般 |

| 得意領域 | 公認会計士 | 経理 監査法人 FAS | 経理 会計事務所 | 会計・税務 コンサル | 士業全般 |

| 評判口コミ | 評判を見る | 評判を見る | 評判を見る | 評判を見る | 評判を見る |

| 利用料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |

| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |

上記のとおりですが、公認会計士ならマイナビ会計士1択です。

なぜなら、唯一の会計士専門エージェントであり、求人数がNo.1だからです。

活動を後回しにしていると、ベストなタイミングを逃します。

より良い未来を作りたいなら、今すぐ転職エージェントに登録し、動き出すべきです。

\ 会計士向け求人数 No.1! /

/ かんたん3分で登録完了 \

コメント